司法書士がブログ内容に選ぶべきテーマは?信頼と集客に効く記事のコツ

自身のWebサイトで、ブログを投稿している司法書士の方は多いのではないでしょうか。

ブログは、司法書士として業務を行ううえで、潜在的な依頼者や見込み客に向けて情報を発信し、専門家としての信頼度を高められる有力な手段です。

しかし、たくさん投稿するうちに、徐々に書くテーマが無くなっていくこともあるでしょう。

本記事では、どのようなテーマを選べば信頼と集客の両面で効果的か、さらにキーワード選定のコツ、SEO対策のポイントを具体的に解説します。

- 司法書士がブログを投稿する重要性

- 司法書士のブログで扱うべき効果的なテーマ

- SEOに効果的な司法書士ブログのやり方

司法書士の集客と信頼構築にブログは最適

専門性を“見える化”できる場としてのブログ

司法書士は、不動産登記や相続、会社設立、成年後見など、一般の人々が馴染みのない高度な法律知識を要する手続きをサポートする専門家です。

しかし、専門性が高いがゆえに「何をお願いできるのか」「どのような場面で相談すればいいのか」が世間に十分理解されていないこともしばしばあります。

そこで活用したいのがブログという情報発信の場です。

ブログでは専門領域の情報や実務の裏側を公開することで、自分の専門性を“見える化”できます。

- 一般の人が感じやすい不安・疑問に対し、専門家の知見でわかりやすく答える

- 具体的な事例や解決の流れを示すことで、「この司法書士なら安心」と思ってもらえる

さらに、記事を通じて人柄や仕事のこだわりを伝えられれば、相談者が抱く心理的なハードルも下がります。

単なる広告ではなく、“読むだけで役に立つ”コンテンツを提供する姿勢が大切です。

地域密着から全国対応まで、ネットで広がる顧客層

司法書士は、地域性が強い士業のひとつといわれることも多いですが、近年はオンライン相談や電子定款認証、ウェブ上での手続きなどにより、地域の枠を超えた依頼が可能になっています。

ブログを運営することで、従来の対面中心だった集客モデルに加えて、以下のような広範囲のニーズにアプローチが可能です。

- 地域密着型:

「〇〇市で相続登記を依頼したい」という地元住民や近隣エリアの企業を獲得 - 全国対応型:

オンライン相談や電子署名を活用することで、遠方でも協力が可能な業務(相続や商業登記など)を全国的に受任

ブログを活用することで、全国に情報を届け、今まででは届かなかった地域の潜在顧客にもアピールが可能です。

さらに、SNSや他メディアとの連携を図れば、従来の紹介・口コミだけでは得られなかった層からの問い合わせ増が期待できるでしょう。

司法書士ブログで取り上げたい主要テーマ

以下は、司法書士ブログで特に取り上げると効果的なテーマです。

- 不動産登記・相続登記の手続きや事例

- 相続手続き・遺言書作成サポート

- 商業登記・会社設立

- 成年後見・家族信託など高齢社会向けサービス

- FAQ・トラブル事例コラム

不動産登記・相続登記の手続きや事例

不動産登記は、司法書士業務の中でも特に需要が高い分野です。

近年の法改正による相続登記の義務化は大きなトピックで、放置した場合のリスクや手続き方法に関心を持つ方も多くいます。

ブログ記事においては、下記のようなポイントを解説すると効果的です。

- 相続登記をしないままにしておくと起こりうるトラブル事例

- 名義変更手続きで必要となる書類と費用

- すでに数世代分の相続登記が滞っている場合などの対処法

実際にあった(個人情報に配慮したうえでの)トラブル事例を含めると、読者が自分事として想像しやすくなり、問い合わせや相談につながりやすくなります。

相続手続き・遺言書作成サポート

高齢化社会の進展により、「相続や遺言に関する手続きを早めに行いたい」と考える方が増えています。

しかし、多くの方は「遺言書を書きたいけれど、どう始めればいいのかわからない」「相続放棄は3か月以内って本当?」など、具体的な知識が十分ではありません。

- 遺言書の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言など)と、それぞれのメリット・デメリット

- 相続放棄・限定承認など複雑な手続きのフロー

- 遺言書作成前に知っておきたい相続人調査の手順

こういったテーマでブログを書くと、「家族に迷惑をかけたくない」「万一に備えて遺言書を用意しておきたい」という層からのアクセスが増え、依頼や相談につながりやすくなります。

商業登記・会社設立

起業や会社設立を考える人にとって、司法書士に依頼すべき項目は多岐にわたります。

定款の作成から公証人役場での認証、法務局への登記申請など、個人で行うには手間と知識を要する手続きをまとめてサポートできるところが司法書士の強みです。

- 会社設立の具体的な流れやスケジュール感

- 設立後の増資や役員変更、本店移転などの商業登記手続き

- スタートアップ向けの設立費用を抑える方法や注意点

これらをブログで丁寧に解説すると、経営者層や個人事業主からのアクセス増が狙えます。

成年後見・家族信託など高齢社会向けサービス

成年後見制度や家族信託は、高齢化が進む日本で需要が急増している分野です。

認知症対策としての任意後見契約や、家族信託を活用した財産管理のシステムなどは、まだ一般的な理解が進んでいない部分も多いです。

- 成年後見制度の種類(法定後見・任意後見)と利用時のポイント

- 家族信託による財産管理・スキームの事例

- 「後見人になると何をしなければいけないのか?」という不安の解消

これらのテーマは読者からの「何をどう頼めばいいの?」という疑問が大きく、タイムリーに有益な情報を提供できれば信頼を獲得しやすい分野です。

FAQ・トラブル事例コラム

司法書士事務所には日々、多種多様な相談が寄せられます。

そこで出てきたよくある質問(FAQ)を記事化しておくと、読者の疑問点をまとめて解消できる便利なコンテンツになります。

- 依頼時に必要な書類は?費用はどのくらい?

- どのタイミングで司法書士に頼めばいい?

- 期限切れや書類不備でトラブルが起きた事例と対処法

FAQ形式で整理するとユーザーが検索しやすく、さらなる問い合わせ誘導にも役立ちます。

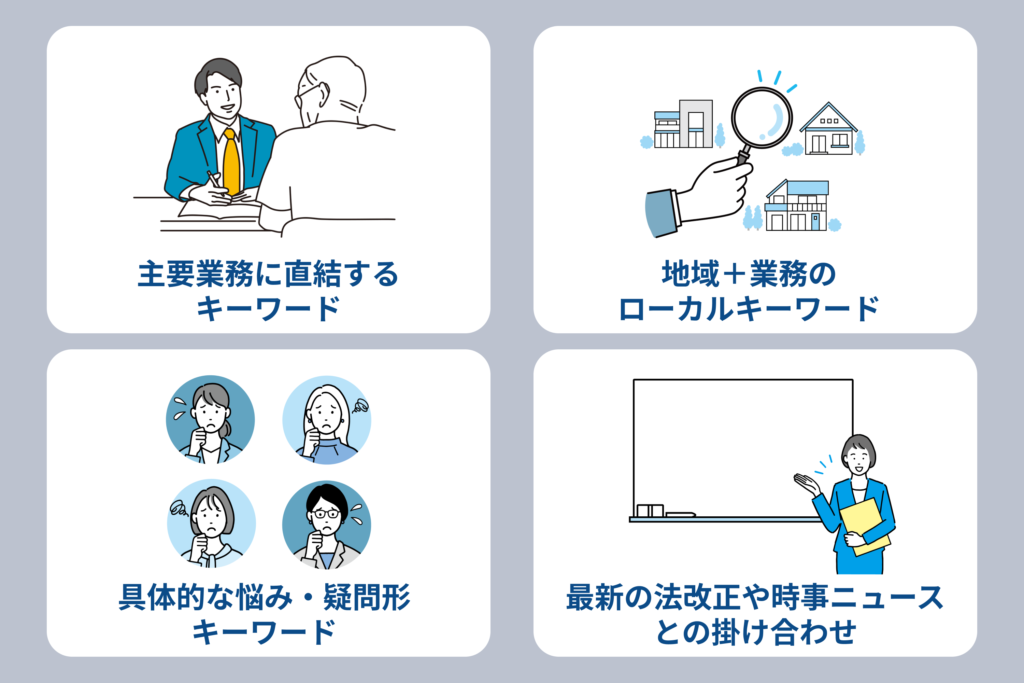

司法書士がブログで狙うべきキーワード例と選定の考え方

顧客からのお問い合わせを増やすためには、意識的に狙うべきキーワードがあります。

以下のキーワードを使ってブログを書くことにより、潜在顧客に効果的なアプローチが期待できます。

- 主要業務に直結するキーワード

- 地域+業務のローカルキーワード

- 具体的な悩み・疑問形キーワード

- 最新の法改正や時事ニュースとの掛け合わせ

主要業務に直結するキーワード

司法書士が扱う主要業務に紐づくキーワードは、実際の依頼や相談に直結しやすいのが特徴です。

以下はその一例です。

相続登記関連:「相続登記 義務化」「相続放棄 期限」

近年施行される法改正による相続登記の義務化は大きな話題。

相続放棄に関する「3か月ルール」も不安を感じる人が多く、上位表示されれば高い問い合わせ率が期待できます。

会社設立関連:「会社設立 司法書士 依頼」「役員変更 登記 流れ」

設立手続きに関しては、個人で行うよりプロに任せたいと考える起業予定者が多い分野です。

役員変更は運営中の企業にも頻繁に起こるため、企業の総務担当などが検索するケースもあります。

家族信託関連:「家族信託 メリット」「家族信託 相続 違い」

「遺言書と家族信託は何が違うのか?」という疑問に答える記事はニーズが大きいです。

専門家でないとわかりづらい部分を明確に説明し、具体的なメリット・デメリットを示すと良いでしょう。

成年後見関連:「成年後見 任意後見 違い」「成年後見 申立て 書類」

後見制度の利用検討時は、「申立てにはどんな書類が必要か」「自分は任意後見にすべきか法定後見にすべきか」など、様々な疑問がわいてきます。

そういった悩みに応える記事は、問い合わせ獲得に有効です。

地域+業務のローカルキーワード

- 「〇〇市 司法書士 相続登記」

- 「△△区 成年後見 相談」

司法書士は地域の依頼が多い職種です。

事務所所在地の地名+主要業務を組み合わせることで、近隣エリアの顧客にピンポイントで訴求できます。

とりわけ緊急性が高い案件(期限の迫る相続放棄など)では、地域検索の流入がそのまま依頼につながるケースも少なくありません。

具体的な悩み・疑問形キーワード

- 「相続登記 どこに依頼」「不動産登記 期限 過ぎたら」

- 「会社設立 資本金 いくら」「成年後見 申し立て 方法」

法律知識に乏しい一般の方は、疑問をそのまま検索することが多いです。

こうした悩み・疑問形のキーワードを記事タイトルや見出しに盛り込むことで、実際に困っている層を効率的に取り込むことができます。

最新の法改正や時事ニュースとの掛け合わせ

- 「相続登記 義務化 2024」「家族信託 税制改正」

- 「成年年齢引き下げ 解説」「会社設立 資格要件 変更」

法改正や時事ニュースによる制度の変更は、一気に検索数が増大するタイミングです。

いち早く情報をキャッチし、わかりやすく解説する記事を発信すれば、多くのアクセスを集めるチャンスになります。

狙い目キーワードを記事に反映するポイント

せっかく考えたキーワードを最大限に記事に活かすために、いくつかポイントがあります。

- タイトルと見出し(h1・h2)への自然な挿入

- 読者の疑問に答える具体的な事例を用意

- 記事末尾に問い合わせ導線を明確化

タイトルと見出し(h1・h2)への自然な挿入

タイトルや大見出しに主要キーワードを自然に含めることで、検索結果から訪れた読者が「ここに答えがあるかもしれない」と直感できる状況をつくり出せます。

一方で、キーワードを無理に詰め込み過ぎると文章の流れが崩れたり、検索エンジンからの評価が下がったりする恐れがあるため、あくまで読みやすさを優先することが重要です。

- タイトルに主要キーワードを必ず含める

- h2やh3でも読者が“ぱっと見”で「この記事が自分の疑問解決につながりそうだ」と感じられるようにする

- 不自然なキーワードの詰め込みは、読みづらさやSEO上のマイナス評価につながる

読者の疑問に答える具体的な事例を用意

ブログ記事の中で、読者の不安や悩みを具体例を通じて解消することは非常に効果的です。

「どの段階で司法書士がサポートできたか」「そのサポートによってどのようなメリットがあったか」を明確に記すと、“任せた方が安心”という感情が自然に芽生えます。

具体例は読み物としても興味を惹くため、最後まで読んでもらえる可能性が高まり、問い合わせへの導線も強化されるでしょう。

- 相続登記の放置で相続人が増えてしまったケース

- 会社設立で定款に不備があったために、設立が遅れた事例

- 成年後見で想定外の費用が発生し、親族が困ったケース

記事末尾に問い合わせ導線を明確化

「すぐに相談したい」と思っても、問い合わせ方法がわかりにくかったり、ボタンが見つからなかったりすると、読者はそのまま離脱してしまいます。

そのため、記事末尾には「無料相談はこちら」「お問い合わせフォームはこちら」といったわかりやすいCTAを配置しておくことが大切です。

CTAとは?

コール・トゥ・アクションの略で、「お問い合わせはコチラ」など、行動を促すボタンやメッセージのことです。

- 「無料相談はこちら」「お問い合わせフォームはこちら」など、わかりやすいCTA

- 初回相談や簡易見積もりの案内を提示することで、次のアクションを促す

- 「手続きに不安がある方はぜひ当事務所へご相談ください」と呼びかけるだけでも効果が違う

司法書士ブログならではのSEOのコツ

ブログの検索順位が上がりやすくなるよう、SEOも意識しておくと良いです。

ここでは司法書士ブログならではのSEOのコツを紹介します。

- 専門性と信頼性(E-E-A-T)の確保

- 更新頻度とリライトで検索順位を安定化

- ローカルSEOにも配慮する

専門性と信頼性(E-E-A-T)の確保

Googleが重視するE-E-A-T(Experience、 Expertise、 Authoritativeness、 Trustworthiness)の要素は、司法書士のような士業ブログと非常に相性が良いとされています。

資格や経歴、実績など、専門家ならではの情報をわかりやすく明示するだけで、読者や検索エンジンの信頼を獲得しやすくなります。

そのために、以下の点を意識してホームページに記載しましょう。

- 司法書士資格の表記や写真、経歴の明示

- 記事に引用した法令や公式情報ソースを明記

更新頻度とリライトで検索順位を安定化

司法書士が取り扱う手続きは、法改正や運用ルールの変更が頻繁に起きる分野でもあります。そこで重要となるのが、更新頻度とリライトの習慣化です。

週1回や月2回といった、継続しやすいペースで新規記事を増やしていくとともに、過去記事の情報が古くなっていないかを定期的にチェックして必要に応じた加筆修正を行いましょう。

そうすることで、読者に“鮮度の高い情報を発信しているサイト”だと認識され、検索エンジンからも中長期的に評価され続ける可能性が高まります。

ローカルSEOにも配慮する

司法書士は地域密着であるケースが少なくありません。

事務所の所在地を明確に記載し、「〇〇市 相続登記」「△△駅 司法書士」といったローカルキーワードを記事や見出しに自然に組み込むことで、そのエリアでの検索結果に表示されやすくなります。

また、Googleビジネスプロフィールを活用すると、地図検索からの流入が期待できるため、web上だけでなくリアルな集客にも直結するでしょう。

問い合わせにつなげる導線設計

ブログを読んでくれた潜在顧客がスムーズに問い合わせできるように、構成を工夫しておくのも大事です。

- 実際の依頼事例やクライアントの声を掲載

- CTAの自然な配置や種類を最適化する

実際の依頼事例やクライアントの声を掲載

読者が「この司法書士に頼んで大丈夫だろうか」と迷ったとき、最も説得力を持つのが依頼事例やクライアントの声です。

個人情報には十分配慮しつつ、許可を得られる範囲で事例の概要や実際の感想などを紹介すると、「似たような状況でも解決できるんだ」と安心してもらいやすくなります。

- 許可を得られた範囲で、事例の概要や依頼者のコメントを紹介

- 「同じような悩みを持つ人にも解決策がある」と思ってもらいやすい

- 信頼の“社会的証明”として、成功事例や解決事例を分かりやすくまとめる

CTAの自然な配置や種類を最適化する

問い合わせや相談ができる導線を、記事中やサイドバーなど目に留まりやすい場所に配置しておくことは非常に重要です。

「メールでの問い合わせはこちら」「電話相談は平日〇時~〇時」というように、連絡方法や受付時間をはっきりさせると読者が行動を起こしやすくなります。

LINE公式アカウントやSNSを使った連絡手段も、場合によってはハードルを下げる効果的な方法です。

もちろん過度な売り込みは避け、困ったときに気軽に声をかけられる雰囲気を大切にすると信頼感がより深まるでしょう。

司法書士ブログは信頼と集客を同時に叶える強力な武器

司法書士ブログは、専門知識を噛み砕いて提供することで読者の悩みを解決し、信頼を獲得しながら集客にもつながる強力なツールです。

継続的に更新し、法改正や最新の時事トピックを素早く反映させることで、検索エンジンの評価はもちろん、読者の「この人に頼みたい」という気持ちをしっかりと掴むことができます。

地域名や疑問形キーワードを絡めれば、効率よく新規顧客の目に留まり、問い合わせ数の増加にも直結するでしょう。

専門家としての視点を、読者へわかりやすく伝える姿勢でコツコツと情報発信を続けることで、司法書士ブログはまさに“24時間働いてくれる営業マン”の役割を果たしてくれるはずです。

ぜひブログを続け、ブログを武器として、ビジネスに活かしてください。